Textos e Obras Daqui e Dali, mais ou menos conhecidos ------ Nada do que é humano me é estranho (Terêncio)

quinta-feira, 30 de setembro de 2021

Sérgio Godinho - Cantiga para pedir dois tostões

segunda-feira, 20 de setembro de 2021

José Mário Branco- Ronda do Soldadinho

segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Ana Paula Dourado - A ausência das cidades, da paisagem e do território nos debates autárquicos

A ausência das cidades, da

paisagem e do território nos debates autárquicos

Professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

Não é claro a quem os debates se dirigem. Aos eleitores em eleições autárquicas não será. Não é aceitável que os debates instrumentalizem as eleições autárquicas. Eles estão nos antípodas das discussões contemporâneas sobre as cidades inteligentes ou as cidades dos quinze minutos

13 SETEMBRO 2021 13:13

A ideia de cidade e de território adjacente, seja campo, paisagem ou natureza, transmitida nos debates televisivos sobre as autárquicas é muito pobre, insuficiente, fica muito aquém dos desejos e necessidades contemporâneos. As cidades que nos oferecem são tudo o que uma cidade não deve ser.

Nos debates, as grandes cidades em que vivemos ou trabalhamos são prisões ou postais turísticos onde só importa ter acesso a uma qualquer habitação, subsidiada de preferência, e transporte para o emprego. As cidades nas perguntas dos jornalistas e nas respostas dos candidatos são locais para dormir ou chegar e partir, ao serviço do trabalho e do consumo. Cidades fonte de escravatura, isentas de estímulos sensoriais, criativos e de socialização para a maior parte dos que aí trabalham. Cidades desligadas do restante território, umas vezes com espaço e tempo definidos, dotadas de início e fim, outras vezes, cidades contínuas, mas sempre amorfas.

Os debates fazem também lembrar algumas das Cidades Invisíveis mas não vivas, de Italo Calvino: Trude, Maurília, Zora(1972). Lisboa e Porto, apesar de tão diferentes entre si, correspondem, no discurso dos candidatos, à Trude de Calvino. Quem os ouve e não os conheça, não sabe se os candidatos estão a falar de Lisboa ou do Porto, nas suas bocas tornam-se cidades uniformes, não-lugares, com iguais letreiros, setas, alamedas, montras, sem tempo ou história para viver e criar, iguais a todas as outras, como Trude. Já as Praças do Município de Lisboa e do Porto, filmadas para os debates, são Maurílias, embelezadas para os turistas as visitarem aqui e agora, desfrutarem do presente, mas gabando a memória dos velhos edifícios. E estas Lisboa e Porto para turistas são também asZoras, artificiais, partituras musicais que estagnam até desaparecerem um dia.

A especulação imobiliária é sem dúvida o problema mais relevante nas grandes cidades europeias, de entre as quais, Lisboa e Porto. A habitação é a primeira condição para manter vivas as cidades portuguesa. E não há dúvida que o transporte está relacionado com as metas climáticas, de mobilidade e de conforto. Mas habitação e transporte, assim apresentados, sem debate sobre a vida e a qualidade de vida, são insuficientes para um conceito de cidade do século XXI. Não são essas as cidades que desejamos e merecemos, independentemente da nossa profissão.

Se os participantes no debate lessem Calvino, saberiam que o assalariado Marcovaldo, há sessenta anos (As Estações na Cidade, 1963), procurava incessantemente a liberdade na cidade, a presença da natureza na cidade, a complementaridade entre ambas através de sinais ou do ecrã gigante do cinema, idealizava e incutia essa idealização aos filhos.

Estamos em 2021, mais ou menos afetados pelos confinamentos sucessivos e cercas sanitárias. E todavia, para efeitos dos debates televisivos e dos programas autárquicos, esta pandemia foi a última e os constrangimentos vividos não se repetirão. O risco de escassez de bens que vivemos, como evitá-la no futuro, o papel da paisagem rural, não são mencionados; não se discute a produção local ou o compre local; ou a cidade dos 15 minutos. Não fazem parte do debate as cidades sem acesso ao campo e à paisagem limítrofe, por terem sido destruídos e excluídos, como se a cidade não os contemplasse e muito menos dependesse deles. E como se as eleições autárquicas não os abrangessem.

Tudo se passa como se o despovoamento ou as aglomerações urbanas, os incêndios, as inundações e a falta de água, a betonização das margens dos rios, o tratamento e tipo de ocupação dos leitos de água, as construções, o tipo de agricultura e a desertificação não fossem um problema de organização das autarquias.

Não é claro a quem os debates se dirigem. Aos eleitores em eleições autárquicas não será. Não é aceitável que os debates instrumentalizem as eleições autárquicas. Eles estão nos antípodas das discussões contemporâneas sobre as cidades inteligentes ou as cidades dos quinze minutos. Songdo, cidade inteligente construída de raiz em Singapura, onde tudo foi pensado: a eliminação do desperdício, a reciclagem automatizada sem sair de casa, máximo conforto aos seus habitantes, hortas incluídas na paisagem. E todavia, cidade invisível, sem gente, cidade morta. Paris, megacidade a ser transformada em múltiplos bairros, tudo ao alcance de quinze minutos, cidade visível.

Numa antologia sobre a Filosofia da Paisagem (2013), Adriana Veríssimo Serrão explica que as paisagens não são quadros de uma exposição, não são cortinas, não devem ser iguais a todas, são fatores de identidade para as suas populações: a ética da paisagem exige o respeito pelos seus aspetos físicos, morfológicos, culturais, históricos.

O mesmo é verdade para as cidades. Cidades estimulando os nossos sentidos e a imaginação, conservadas e pensadas para quem nelas trabalha e habita, inseridas na paisagem e relacionadas com ela e com a natureza, num contínuo. Paisagem e cidade. Gonçalo Ribeiro Telles explicou-nos isto tudo há muitas décadas, a ideia de paisagem global, ainda não tinham começado as catástrofes naturais aqui e lá fora. As suas ideias devem ser estudadas, explicadas, debatidas, contraditadas. Seriamente.

https://expresso.pt/opiniao/2021-09-13-A-ausencia-das-cidades-da-paisagem-e-do-territorio-nos-debates-autarquicos-44984c6b

domingo, 5 de setembro de 2021

António Gedeão - Poema para Galileu

Estou olhando o teu retrato, meu velho pisano,

aquele teu retrato que toda a gente conhece,

em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce

sobre um modesto cabeção de pano.

Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da tua velha Florença.

(Não, não, Galileu! Eu não disse Santo Ofício.

Disse Galeria dos Ofícios).

Aquele retrato da Galeria dos Ofícios da requintada Florença.

Lembras-te?

A ponte Vecchio, a Loggia, a Piazza della Signoria…

Eu sei… Eu sei…

As margens doces do Arno

às horas pardas da melancolia.

Ai que saudade, Galileu Galilei!

Olha. Sabes? Lá em Florença

está guardado um dedo da tua mão direita

num relicário.

Palavra de honra que está!

As voltas que o mundo dá!

Se calhar até há gente que pensa

que entraste no calendário.

Eu queria agradecer-te, Galileu,

a inteligência das coisas que me deste.

Eu,

e quantos milhões de homens como eu

a quem tu esclareceste,

ia jurar

(que disparate, Galileu!)

- e jurava a pés juntos e apostava a cabeça

sem a menor hesitação -

que os corpos caem tanto mais depressa

quanto mais pesados são.

Pois não é evidente, Galileu?

Quem acredita que um penedo caia

com a mesma rapidez que um botão de camisa

ou que um seixo da praia?

Esta era a inteligência que Deus nos deu.

Estava agora a lembrar-me, Galileu,

daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo

e tinhas à tua frente

um friso de homens doutos,

hirtos,

de toga e de capelo

a olharem-te severamente.

Estavam todos a ralhar contigo,

que parecia impossível

que um homem da tua idade

e da tua condição,

se estivesse tornando num perigo

para a Humanidade

e para a civilização.

Tu, embaraçado e comprometido,

em silêncio mordiscavas os lábios,

e percorrias, cheio de piedade,

os rostos impenetráveis daquela fila de sábios.

Teus olhos habituados à observação dos satélites

e das estrelas,

desceram lá das suas alturas

e poisaram, como aves aturdidas

(parece-me que estou a vê-las),

nas faces grávidas daquelas reverendíssimas criaturas.

E tu foste dizendo a tudo que sim,

que sim senhor,

que era tudo tal qual

conforme suas eminências desejavam,

e dirias que o Sol era quadrado

e a Lua pentagonal

e que os astros bailavam e entoavam

à meia-noite

louvores à harmonia universal.

E juraste que nunca mais repetirias

nem a ti mesmo,

na própria intimidade do teu pensamento,

(livre e calma),

aquelas abomináveis heresias

que ensinavas e escrevias

para eterna perdição da tua alma.

Ai, Galileu!

Mal sabiam os teus doutos juízes,

grandes senhores deste pequeno mundo,

que assim mesmo,

empertigados nos seus cadeirões de braços,

andavam a correr e a rolar pelos espaços

à razão de trinta quilómetros por segundo.

Tu é que sabias, Galileu Galilei.

Por isso eram teus olhos misericordiosos,

por isso era teu coração cheio de piedade,

piedade pelos homens que não precisam de sofrer,

homens ditosos

a quem Deus dispensou de buscar a verdade.

Por isso, estoicamente,

mansamente,

resististe a todas as torturas,

a todas as angústias,

a todos os contratempos,

enquanto eles,

do alto inacessível das suas alturas,

foram caindo,

caindo,

caindo,

caindo

caindo sempre,

e sempre,

ininterruptamente,

na razão directa dos quadrados dos tempos.

sexta-feira, 3 de setembro de 2021

Carlos Esperança - O Hissope – Conto (10.000 carateres)

José Simões - O partido novo da gente velha

quinta-feira, 2 de setembro de 2021

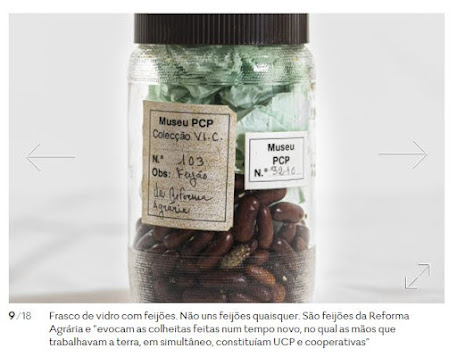

Valdemar Cruz - 100 objetos que contam histórias de um século de vida do PCP

https://expresso.pt/sociedade/2021-09-02-100-objetos-que-contam-historias-de-um-seculo-de-vida-do-PCP-56e9f6c0